近日,生物与食品工程学院李进华教授团队在《American Journal of Primatology》(中国科学院二区)在线发表了题为“Self-Directed Behaviors Prior to Approaching Conspecifics in Wild Tibetan Macaques (Macaca thibetana)”的科研论文,该研究为理解群居非人灵长类动物对社会关系认知提供新的参考。

自我导向行为(Self-directed behavior, SDB)是指动物肢体动作的发生与其本身正在进行的行为无明显相关性。在非人灵长类中通常包括自我抓挠(self-scratch)、自我理毛(self-groom)、自我触摸(self-touch)、打呵欠(yawn)和身体抖动(shake)等行为。在非人灵长类物种研究中,自我导向行为已在行为学和生理学上被证实可作为非人灵长类动物个体紧张、焦虑和压力情绪的重要指标。之前自我导向行为的研究普遍关注个体在潜在风险事件发生中(如与高顺位个体近距)或发生后(被其他个体攻击后),极少关注到潜在风险事件发生前对个体情绪的影响,而这涉及个体对即将发生事件的评估,对研究个体在社会关系认知方面具有重要意义。

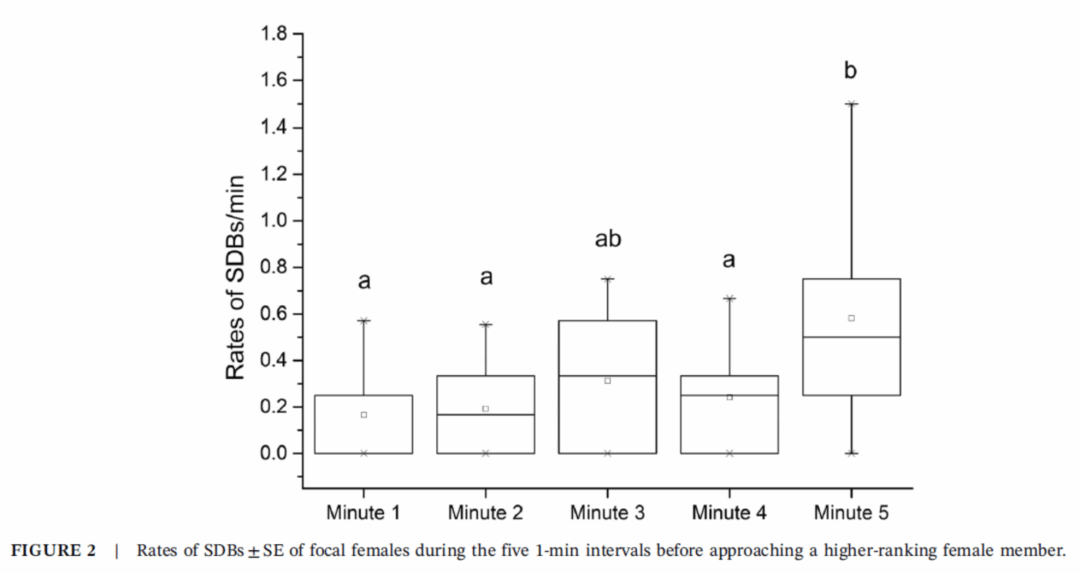

研究团队以位于黄山野生猴谷YA1群的野生藏酋猴为研究对象,通过记录和分析藏酋猴个体接近其他个体前(潜在风险事件)五分钟内的自我导向行为频次变化,分析社会等级和亲缘关系对个体靠近其他个体之前情绪的影响,发现(1)雌性和雄性在靠近高顺位同性个体之前均表现出较高的SDB频次;(2)雌性在靠近亲缘关系和非亲缘关系个体之前的SDB频次无显著差异;(3)雄性在靠近处于发情期雌性前也会表现出较高的SDB频次;(4)雌性在靠近较高顺位雌性个体的最后一分钟表现出最高的SDB频次。该研究表明在藏酋猴交往中,等级关系比亲缘关系更易导致潜在风险。藏酋猴的近距离交往前一分钟是个体最为紧张阶段。该研究历时一年半野外采样,通过革新数据记录和筛选方法,综合揭示了藏酋猴个体在靠近其他个体之前的情绪变化,为理解群居非人灵长类动物对社会关系认知具有重要参考价值。

学院张启信博士为论文第一作者,朱勇教授为共同作者,李进华教授为通讯作者,合肥师范学院为论文第一完成单位与通讯作者单位。该研究得到国家自然科学基金、安徽省高等学校科学研究项目和合肥师范学院高层次人才科研启动基金等项目资助。